Die Deutsche Oper zeigt derzeit hidden treasures der Austro-Oper um 1920. Während Violanta von Korngold in der aktuellen Besetzung in die Hose geht, ist Der Schatzgräber, „Oper in einem Vorspiel, vier Akten und einem Nachspiel“ von Franz Schreker, hörens- und sehenswert.

Komponiert zeitgleich mit Frau ohne Schatten, mit der Der Schatzgräber nicht nur die Anleihen beim Märchen teilt, sind Handlung und Personengefüge reicher als bei Strauss‘ Ungeborenen-Opus, aber mit König, Königin, Narr, Vogt ähnlich durchtypisiert.

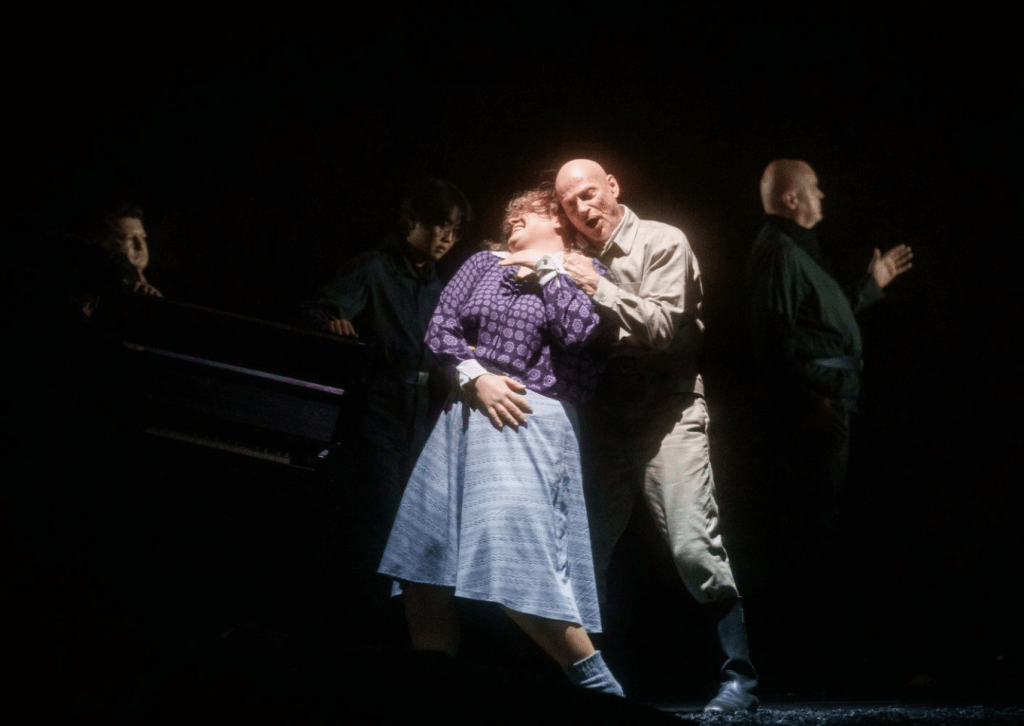

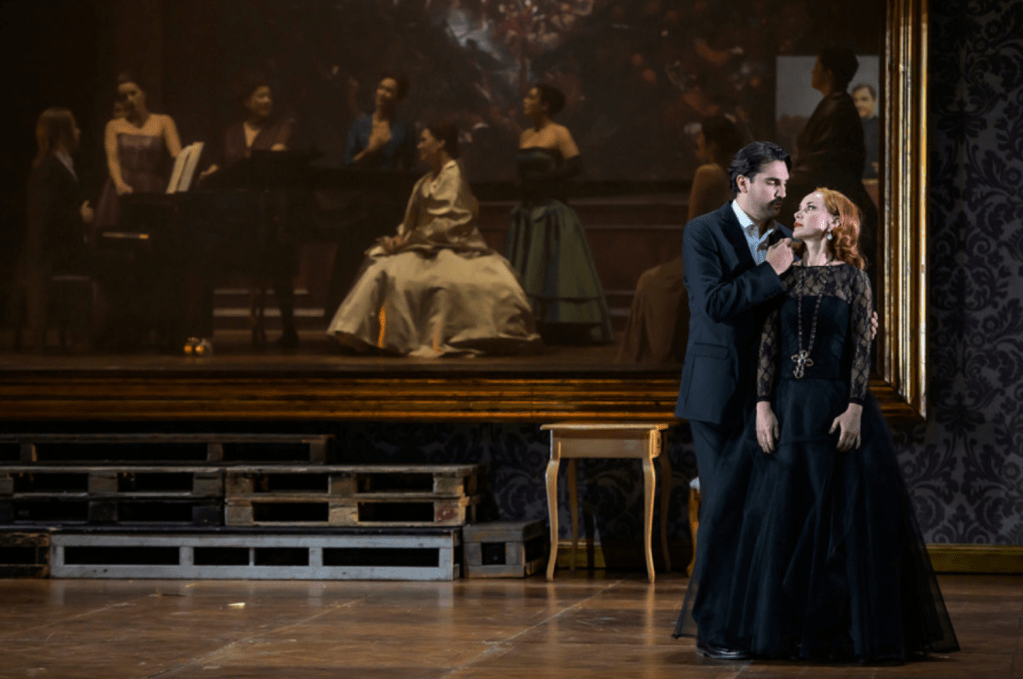

Christof Loys Inszenierung bündelt die Handlungsfäden virtuos und kühl. Dazu strahlt das Bühnenbild in Schwarz, den Kolossalstil der Reichskanzlei ins granit-satt Dekorative wendend (Johannes Leiacker). Aber was soll man berichten, das Werk wird abgesetzt. Ausgezeichnet Tenor Daniel Johansson als Lauten-Barde Elis. Dessen etwas monochromes Metall erweist sich als effektives Gegengewicht zur allzu märchenhaft angelegten Figur. Das ist gut. Auch optisch, nämlich Säulen-schlank aufragend. Gut ist auch, wie Johansson Schrekers schweifend ausfahrenden Deklamationsstil bändigt. Problematisch Olesya Golownewa als männermordende Kleptomanin Els. Golownewa singt wenig verständlich und, bei prinzipiell guter Stimme, ohne Flair.

Weiterlesen