Verdis Experimente mit der französischen Grand Opéra sind immer wieder hochinteressant. Das gilt nicht nur für die Schiller-Vertonung Don Carlo oder das Frühwerk Jérusalem, sondern fast noch mehr für Les Vêpres Siciliennes, die in Italien als I Vespri Siciliani zumindest seit den späten 1940ern gerne wieder gespielt werden. Grand Opéra, das heißt fünf Akte, große Ouvertüre, spektakuläre Massentableaus, Ballett, ein das gesamte Werk durchdringender historischer Hintergrund und eine unverhüllt prachtvolle Klangsprache.

Der italienische Komponist Verdi orientierte sich bei der Komposition des weitgehend 1854 entstandenen Werks aber ebenso am italienischen melodramma. Denn im Zentrum der Vêpres steht die düstere Schicksalsgeschichte von Vater und Sohn, nicht das Massaker der Sizilianer an den Franzosen, für das Verdi nur wenige, wenngleich unvergleichlich effektvolle Takte im Chœur final reserviert.

Sauber fügt sich die Neuinszenierung der französischen Fassung an der Deutschen Oper in die wichtige Grand-Opéra-Pflege unter Intendant Dietmar Schwarz. Da ist eine Haus-Handschrift nachvollziehbar und miterlebbar. Aber auch die Hinwendung zur französischen Oper gehört an der Bismarckstraße ja seit längerem zum gut gehegten Selbstverständnis. Wie inszeniert der Franzose Olivier Py Verdis Schmerzensopernkind, das schon kurz nach der Uraufführung für Jahrzehnte von den Spielplänen verschwand?

Gefängnismauern, Barrikaden, Stahlgerüste

Düster, pessimistisch, plakativ. Py verlegt die Handlung aus dem mittelalterlichen Sizilien in das französisch besetzte Algerien, wo der französische Statthalter Montfort mit harter Hand reagiert. Pierre-André Weitz schuf dafür die schon aus Le Prophète bekannten trostlos schwarzen, riesigen Bühnenwände, die Py wieder mal virtuos auf der Drehbühne kreiseln lässt.

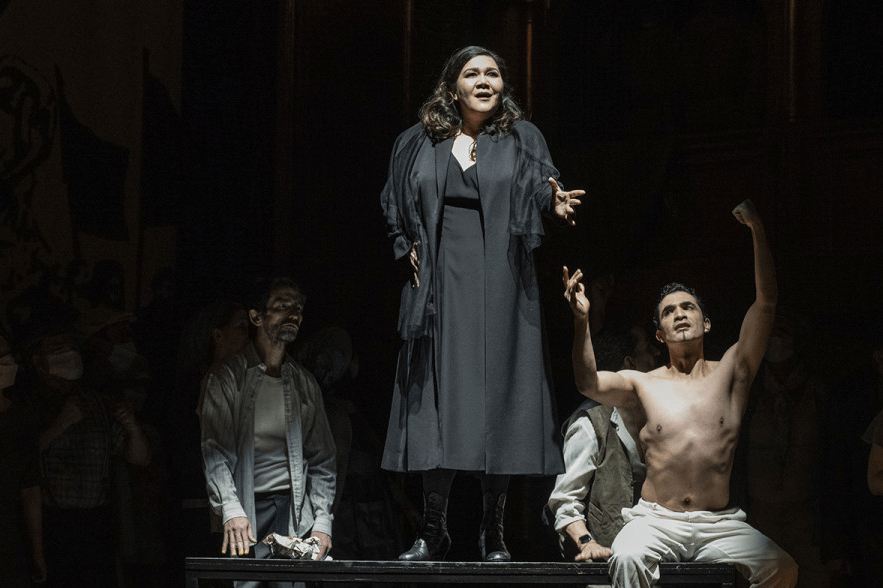

Der Zuschauer sieht hässliche Gefängnismauern, Barrikaden, Stahlgerüste, sogar ein Theater, in dessen Logen die bösen Besatzer stehen. Seitlich öffnen sich nackte Backsteindurchbrüche, die Py in der Art von Proszeniumslogen eifrig bespielen lässt. Exekutionen zeigt der wenig zimperliche Py ausführlich. Mächtig auf den Putz haut Py bei der genüsslich präsentierten Szene einer Massenvergewaltigung. Ähnlich plakativ, aber nicht ganz so kalkuliert geschmacklos hampeln Soldatengestalten in khakifarbener 1950er-Kluft durch Algier. Kein Wunder, dass das häufigste Requisit die Maschinenpistole ist. Die wird abwechselnd von den Franzosen oder vom „Volk“ geschwungen, letzteres kleidet sich in blasses Einheits-Bunt, wo der Mann volksnah die Schiebermütze trägt.

Der sizilianische Verschwörer Procida pinselt Liberté auf einen Denkmalsockel. Ein Slogan lautet: Le seul héros, le peuple. Irgendwann denk ich: Was interessiert mich Algerien? Der Okkupator Montfort ist bei Py einfach nur ein besonders ekelhafter Bösewicht. Für den von Verdi so stringent auskomponierten inneren Konflikt des Vaters, der erkennen muss, dass sein ärgster Feind sein eigener Sohn ist, hat Py kaum Sensorium.

Arie in Unterhose, Kritik: wenig Wurst

Py entschädigt die Zuhörer mit verstörenden Details: auf- und abfahrende Lüster, ein obskurer Priester, und nicht zu vergessen Hélènes hingemordeter Bruder, der als blassbrüstiger Ballettjüngling durch die Inszenierung geistert. Dafür bleibt die Personenführung unerfreulich formelhaft. Wenn sich was bewegt, dann der beeindruckend geschlossen auftretende Chor.

Gesungen wird für eine Premiere an der Deutschen Oper ungewohnt durchschnittlich.

Hélène ist keine reine Liebende wie Gilda aus Rigoletto, sondern eine Rebellin aus Rache, die ihre Neigung an die rächende Tat des Geliebten knüpft. Eigentlich ist sie eine der faszinierendsten Frauengestalten Verdis. Nur heute Abend nicht. Die lyrische Hulkar Sabirova bringt zwar schöne Pianissimi mit, hat aber kaum die Stimme für die vor Stolz, Verachtung und Rachedurst zitternde Duchesse. Ton-flau und unstet tönt die Arie im 4. Akt Ami, le cœur d’Hélène.

Henri, einer jener unter einem schlimmen Unstern geborenen Verdi’schen Helden, findet in Piero Pretti einen höhensicheren, in der Mittellage aparten, aber farb- und klanglich eindimensionalen Interpreten (Ausstrahlung im Bühnenmantel: dröge adrett). Den Montfort gibt Thomas Lehman mit eisgrauem Bürstenhaarschnitt. Die Arie im 3. Akt liefert er in Unterwäsche ab, steckt aber sonst schick in schwarzem Zwirn (Kostüme: Weitz). Das geht so in Ordnung. Ich höre aber wenig Baritonwärme und viel metallisch kompakten Ton.

Hand aufs Herz: Das ist für eine DO-Premiere zu wenig Wurst in der Verdi-Pelle.

Nur in der Figur des rachedurstigen sizilianischen Patrioten Procida, neben Montfort die einzige historische Person, überzeugt Roberto Tagliavini mit strömender Sinnlichkeit.

Als schwarzlockige, spielfreudige Ninetta gefällt Arianna Manganello, als attraktiv Tenor-schmaler Danieli Andrew Dickinson. Die Mannen um Montfort sind sehr gut besetzt: Mainfroid Jörg Schörner (freu mich schon auf seinen Heinrich den Schreiber), lyrischer der Robert von Padraic Rowan, gewaltig der Béthune des Andrew Harris, hörenswert der Vaudemont von Byung Gil Kim. Michael Kim singt den Thibault.

Wunderbare sicilienne Hélènes

Dirigent Enrique Mazzola serviert keine Verdi-Feinkost. Er treibt er an, tobt sich in grellen Tuttis aus. Voller Ecken und Kanten gelingen die Terzette und Quartette, von denen es in der Sizilianischen Vesper schönste gibt. Die leiden indes etwas unter den ungleichen Stimmen, wenn Pretti durchdringend grell agiert, Sabirova nicht recht durchdringt und Lehmann metallisch kantig vom Tyrannen-Leder zieht.

Der schwierige Ruf dieser Verdischen Grand Opéra ist größtenteils unberechtigt. So ist der oft monierte fünfte Akt in seiner schlagenden Kürze – man hört sogar die oft ausgelassene mélodie Henris, direkt nach der wunderbaren sicilienne Hélènes – ungemindert eindrucksvoll, und abzüglich Akt 2 heben einen die Finales aus dem Sessel. Dass man das mit eigenen Ohren überprüfen und nachhören kann, ist das große Verdienst dieser Neuinszenierung.

Unklar bleibt am heutigen Abend, weshalb man die französische Uraufführungsfassung wählt, wenn der erste Sopran ganze Strophen lang wortunverständlich bleibt, der Bariton exemplarisch unfranzösisch klingt und beim Bass jede Silbe italienisch tönt und sowieso kein einziger frankophoner Sänger zur Verfügung steht. Dann hätte es vielleicht doch die wärmer klingende italienische Fassung sein können.

Starker Jubel, wenige Buhs für Pretti, viel Applaus fürs Orchester der Deutschen Oper.

Im Juni singt Michael Volle den Montfort und Valentyn Dytiuk den Henri. Da geh ich nochmal rein.

Weitere Sizilianische-Vesper-Kritiken der Berliner Premiere: „Blutiger, aktueller“ (Volker Blech), „Innen zart, außen knusprig“ (Kai Luehrs-Kaiser)

Wenns wieder Gelegenheit gibt, ohne maschere in die Oper zu gehn :

LikeLike

Wie alt ist der wirklich ?

Placido Domingo zum ersten Mal im Teatro Massimo

LikeLike

Immer wieder überrascht: Leontyne Price, geboren 1927 in Missippi, doch eine der Verdistimmen, lebt noch. Die Strausslieder von ihr… Gerade den Fauré zufällig gehört

Sicherlich nicht unter ihren Top 20, aber dennoch

LikeLike

Also mit Tops geb‘ ich mich gar nicht mehr ab, zumal sich da in Berlin immerzu eine finden ließe, die das existisch fände.

LikeLike

Hier ist noch was vom Mississippi : Leonard Slatkin mit dem St. Louis Orchestra.

Das ist amerikanische Musik. Besser hab ich sie nirgendwo erlebt, noch nicht mal in Ravinia.

LikeLike

Der Leonard Slatkin lebt doch eigentlich noch, und so könnten ihn die Berliner Philharmoniker noch einmal einladen, um amerikanische Musik kompetent aufzuführen.

LikeLike

Ich saß mal mit meinem jüngeren Sohn im Faure Requiem im Berliner Dom, kurz nachdem ihm die Chorleiterin der Kurrende mitgeteilt hatte, daß der dafür nicht geeignet sei (das entspricht nicht unseren Ansprüchen).

Na ja, mein Sohn ist jetzt im Stimmbruch, zum Glück kein Berliner, und was nun draus werden wird, wollen wir sehn.

LikeLike

Find ich gut, dass die Staatsoper Mails herumschickt, welche Buttons man beim Vorverkauf drücken muss

LikeLike

Jonas Kaufmann „La vita è inferno all’infelice“ LA FORZA DEL DESTINO

LikeLike

genauso gut wie Domingo

„le mie sventure“

Einbildung

LikeLike

Giovanni geht man wahrscheinlich besser in die letzte Vorstellung mit Guggeis. Da sind die Karten billiger und die Tempi nicht ganz so schleppend.

LikeGefällt 2 Personen

Nicht in Don Giovanni Untern Linden gewesen?

LikeGefällt 1 Person

Weiß auch nicht, warum überall zu lesen ist, dass „Les Vêpres siciliennes est la première incursion à proprement parler de Verdi dans l’opéra français“ (arte). ???? >>>>>> Jérusalem Premiere Paris 1847

Der Artikel übrigens von Anselm Gerhard im DO-Programmheft ist sehr lesenswert. Beiträge von Musikwissenschaftlern, die schreiben können, sollten da eigentlich die Regel sein.

LikeLike

Oper ist keine Wissenschaft, sondern musifiziertes Gefühl.

„Die Wissenschaft wird Dir dabei nicht helfen“, sagte mein New Yorker Analyst, der einmal im Leben die Berliner Philharmoniker dirigierte.

LikeLike

Und dann sagte er noch, kurz, bevor ich ihn zum letzten Mal sah :

so ist es nicht.

So, wie in der Oper. Das deckt sich ja mit der Ansicht vom Christian Thielemann, der in einem seiner Interviews, das ich hier gepostet habe, sagte : so wie in der Oper, isses nich. Wenn du’s machst wie in der Oper, geht es schief.

Ach, das ist alles so kompliziert !

LikeLike

Adler-Konzert mit Kaufmann + Damrau, 5.4.

https://www.musikadler.de/kda/veranstaltungen/jonas-kaufmann

Wenn die letzte Reihe Block K 66 kostet und G links hinten 106 €, bleibt der Saal nun einmal halbleer. Für diese Plätze, die für Liederabende ungeeignet sind, ist das halt sehr hoch gegriffen.

LikeLike

Zum einfach schön und gut Singen geht Kaufmann woanders hin.

LikeLike

Woanders ist es nämlich einfacher für ihn. Da ist das Publikum nicht so feindlich.

LikeLike

Unklar bleibt am heutigen Abend, weshalb man die französische Uraufführungsfassung wählt, wenn der erste Sopran ganze Strophen lang wortunverständlich bleibt, der Bariton exemplarisch unfranzösisch klingt und beim Bass jede Silbe italienisch tönt und sowieso kein einziger frankophoner Sänger zur Verfügung steht. Dann hätte es vielleicht doch die wärmer klingende italienische Fassung sein können.

Nobody’s perfect.

Billy Wilder.

LikeGefällt 2 Personen

Am Ende kommt’s drauf an, glaube ich, was Friedrich Gulda der Große sagte : Nicht Ich, sondern Es spielt.

Ihr könnts ja drauf ankommen lassen.

LikeLike

Irgendwann in meinem Leben hab‘ ich einen Vortrag gehalten, oder halten müssen, über Verdi und seine Opern. Das war sowas wie für die Aufnahme in die Ernst-Thälmann-Stiftung. Die haben mich danach tatsächlich genommen.

Es ging um Verdi und „sein Verhältnis zwischen Kunst und Politik“. Dazu hatte ich mindestens 5 Bios gelesen, ohne wenig mehr seiner Opern auf der Bühne gesehn zu haben. Aber da steht ja viel drinnen, in den Bios.

Wenn ich heute könnte, würde ich immer jenes vorspielen, als Krönung der umtata-Kunst :

elegante, son siete contadini, ma gentlemen !

LikeGefällt 1 Person

oder so :

di sprezzo degno, se stesso rende

chi pur nell’ira, la donna offende

LikeLike

Ich weiß ja auch nicht, warum meine erste Verdi-Oper, die ich auf der Bühne gesehn habe, der Falstaff war. Es muß einen tieferen Grund haben. Der Walter Berry konnte das noch ziemlich gut an der Oper Colonia. Aber die einzige Melodie, an die ich mich erinnern konnte, war :

Ma il viso mio, sul lui risplendera, come una stella, sull‘ immensitá.

Hahahaha.

Rispondi al tuo scudiere : John Falstaff, cavaliere.

LikeGefällt 1 Person

Wie oft kommt „vengeance“ im libretto vor ? Würde mich rein statistisch interessieren, um meine Theorie zu untermauern, daß Verdi sich mit seinen Opern am Leben gerächt hat.

LikeGefällt 1 Person

Keine Kritik im Tagesspiegel? Nichts? Dafür ein lieblos runtergeschrieber Artikel von Hanssen über die neue Saison

Super

https://www.tagesspiegel.de/kultur/deutsche-oper-berlin-was-intendant-dietmar-schwarz-vorhat/28201052.html

LikeGefällt 1 Person

Aber bei Netrebko gibts dann gleich einen langen Artikel

LikeLike

Der Höhepunkt der Geschmacklosigkeit war mE erreicht, als die Soldaten mit dem abgetrennten Kopf Fußball spielten. Nicht umsonst gibt es einen Pressekodex, an den sich Medien halten müssen. Für Operninszenierungen gilt dies nicht. Leider.

LikeGefällt 1 Person