Überdreht, stellenweise gut und nur halbwegs spannend, das sind Hoffmanns Erzählungen in der nagelneuen Inszenierung der US-Amerikanerin Lydia Steier an der Staatsoper Berlin.

Unter den Linden ist Hoffmann ein antriebsloser Schlurfi, um den sich der Teufel und ein Engel (die Muse) streiten, wobei der Teufel bis kurz vor Opernschluss wie der sichere Sieger aussieht. Das wird inszeniert mit nostalgisch-drallen Bühnenbildern (überambitioniert Momme Hinrichs), viel Goldne Zwanziger, viel dekorative Fifties, getunkt in fade Broadway-Ästhetik. Junge Zunge.

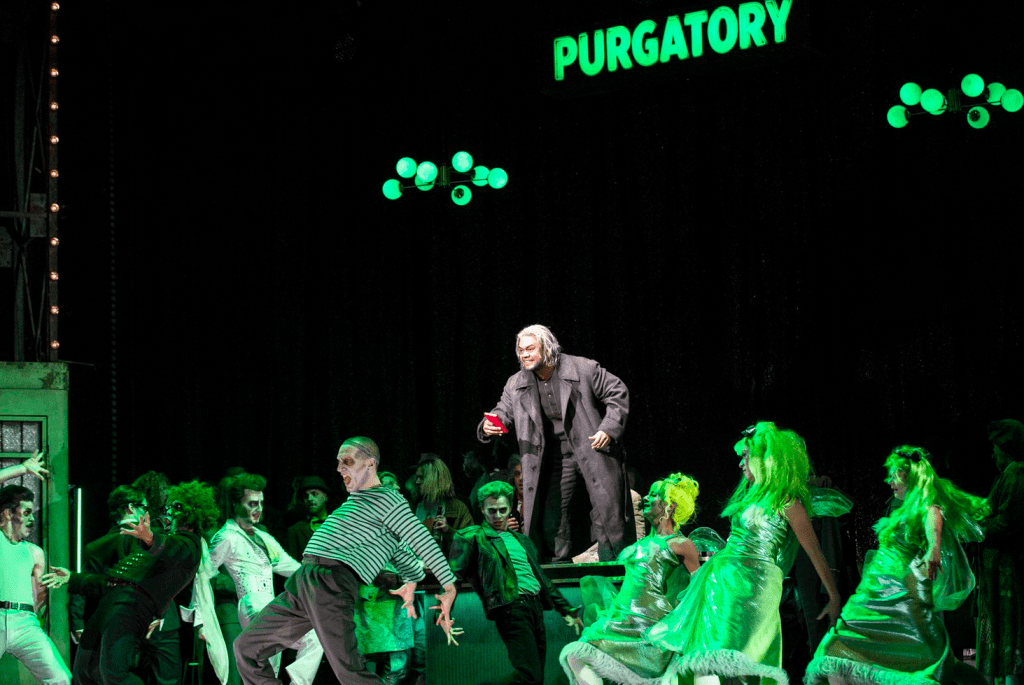

So spielt der Olympia-Akt in einer Statisten-satten US-Shopping-Mall, der Venedig-Akt im Puff, wo massig Deko-Tunten rumhängen. Und mittendrin Hoffmann, ein Säufer mit verfilzter Dichter-Mähne, der aber null Mitgefühl weckt – fast der fetteste Fehler der Inszenierung. Dabei singt Pene Pati die Titelrolle lyrisch und imponierend sorgfältig, nur die Ballade von Klein-Zack mit weniger Verve. An der Staatsoper werden die drei Frauen von verschiedenen Sängerinnen gesungen, was zwar die Stringenz der Erzählung mindert, aber gut fürs Vokale ist.

Serena Sáenz (Olympia, eine sterile Weihnachtsfee aus dem Geschenkkarton) liefert eine brillante, doch charmebefreite Interpretation. Warum verguckt sich Hoffmann ausgerechnet in DIE? Julia Kleiter (Antonia im züchtigen Karokleid) singt – wunderschön Elle a fui – und spielt berührend, Sonja Herranen als fiese Giulietta (Vamp mit Dekolleté so groß wie das Tempelhofer Feld) kann sowohl üppig als auch herzlich.

Auch Kostüm-mäßig wird reingebuttert (Ursula Kudrna), als wäre Offenbachs opéra fantastique eine unbekannte Oper, deren crazy Plot man dem Publikum nur mittels irrer Effektmaximierung nahebringen könnte.

Die vier Bösewichter repräsentiert Roberto Tagliavini mit Vorzeige-Pimmel, teuflischen Hörnchen und vorzeigbarem, edel-sonorem Bariton. Wo immer Tagliavini auftritt, ist eine Schar teuflischer Helferlein meist nicht fern. Im Giulietta-Akt wird die Diamantenarie (Scintille, diamant) gesungen, nicht die Spiegelarie und nicht wie seinerzeit an der Bismarckstraße Répands tes feux, freilich hatte dort Laurent Pelly poetischer und sehenswerter inszeniert.

Nicklausse ist die satt strömend singende Ema Nikolovska (albern ironisch mit Brustharnisch und neckischen Flügelchen). Ich vermisse doch das hübsche Voyez-la, sous son éventail. Von der Regie überzeichnet auch die Dienerfiguren (Ya-Chung Huang). Gut der Luther von Manuel Winckhler, ebenso Hermann (David Oštrek) und Nathanaël (Álvaro Diana), Hoffmanns treue Kumpels. Spalanzani ist Florian Hoffmann, Vater Crespel Stefan Cerny, beide ausgezeichnet gesungen, den Schlémil gibt Jaka Mihelač, die Mutter der Antonia Natalia Skrycka, die Gott sei Dank nicht aus dem Off, aber auch nicht ideal aus dem Bild der Verstorbenen singen muss.

Handlung wie Rezitative werden Inszenierungs-dienlich abgeändert und äußerst üppig gekürzt. Coppélius richtet seine Drohungen im Olympia-Akt (Voleur, brigand!) nicht gegen Spalanzani, sondern gegen Hoffmann, der ungedeckte Wechsel des Juden Élias kommt gar nicht vor, ebensowenig wie die „göttliche“ Stella in Pro- bzw Epilog. Und im Venedig-Akt tötet Hoffmann nicht seinen Konkurrenten Schlémil, sondern Giulietta. Klar, bei der Vielzahl an existierenden Fassungen der Contes d’Hoffmann muss jeder Regisseur seinen eigenen Weg finden.

Bertrand de Billy präsentiert dazu einen fein abgestimmten Kapellenklang, der in den Streichern elastisch-biegsam emporzüngelt. Drama wird vermieden, dafür ist der leichtfüßige, Tempo-subtile Zugriff ein Genuss, was mit Steiers glücklos überladener Inszenierung freilich nur selten zusammenpassen will. Gut eingestellt der Staatsopernchor, der sein Glou, glou hinter der Bühne singen muss.

Bei aller Kritik, der Vergleich mit der abgesetzten Inszenierung an der Deutschen Oper drängt sich auf: Orchester Unter den Linden besser, Sänger eher auch (dennoch war Engebretson als Three-in-one-Geliebte ein charmanter Satansbraten), Inszenierung an der DO besser.

Weitere Premierenkritik: „Aalglatte Hochrüstung, glamourös choreographierte Bilderballerei“ (Kai Luehrs-Kaiser)

In der Derniere gehn wir dorthin, mein Sohn und ich – dann sind wir da !

LikeLike

Der könnte niemals Falstaff singen. Viel zu eingesperrt.

LikeLike

vielleicht Wozzeck – na klar !

LikeLike

Hier ist ein Berliner, der sagt, er wurde dort geboren :

LikeLike

das ist jetzt sexistisch, hätte die Deutschlehrerin meines Sohnes am Lilienthal-Gymnasium gesagt

LikeLike

ich hätte da einen Vorschlag :

LikeLike

So alles in allem – sollen wir uns wirklich noch ernsthaft um diese Leute kümmern ?

Parla, ancora, usw

LikeLike

Die Inszenierung an der DO vor ca. 30 Jahren war eine der wenigen Gelegeneheiten, wo ich in der Pause gegangen bin. Schwarz in schwarz, deprimierend. Zum Glück gibts das Stück auf Platte…

LikeLike

FAZ-Herausgeber Kaube hats auch verrissen – also warte ich vielleicht besser auf Benjamin Bernheim.

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/musik-und-buehne/oper/jacques-offenbachs-les-contes-d-hoffmann-in-berlin-gelingt-nicht-110784528.html

Was macht Santa Claus in Venedig?

LikeLike

Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen der Spiegelarie und „Scintille Diamant“ ? Das eine ist die deutsche, das andre die Originalversion. Und ob nun Spiegel = Diamant, na das sei dahingestellt.

LikeLike