Endlich wieder Verdis Nabucco an der Staatsoper Berlin. Aber muss es so einer sein?

Es ist 1841. Giuseppe Verdi mischt in Nabucco (Wagner laboriert gerade am Fliegenden Holländer) alttestamentarische Wucht und Innigkeit der Kantilene, und selten füllte der Komponist den Grundbaustein der italienischen romantischen Oper – die Dreiheit aus einleitendem Rezitativ, gefühlsbetonter Arie und feuriger Cabaletta – mit solch sprühendem Leben. In Verdis dritter Oper steht weniger der titelgebende Nabucco, vielmehr dessen Tochter Abigaille im Zentrum eines Beziehungsvielecks, das Verdi kunstvoll zwischen Abigaille, dem Vater Nabucco, ihrem Ex Ismaele und der Schwester Fenena spannt. Für Abigaille, in Wahrheit Sklavin, mixen Verdi und sein Librettist Solera einen Affekt-Cocktail aus ruchlosem Machtstreben, Eifersucht und Hass. Und katapultieren ihre biblische Heroine so zuerst auf den Thron Nebukadnezars, um sie schließlich dem Reuetod zu überantworten. Der das doppelte lieto fine – die Rückkehr der Isrealiten und die Läuterung Nabuccos – von Verdis dramma lirico erst sinnfällig macht.

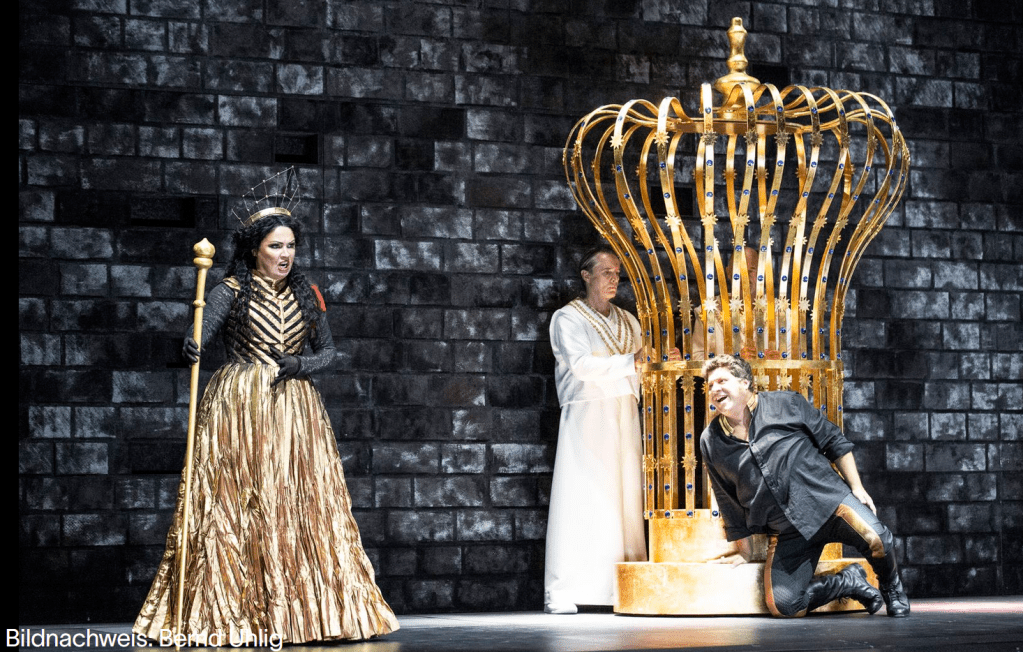

Diese Abigaille, für die Verdi so feuerschnaubende Arien schrieb wie sonst nur noch für Odabella aus Attila, wird verkörpert durch Anna Netrebko. Die nach teilweisem Bann wegen des Russenkriegs wieder ins (westliche) Operngeschäft zurückdrängt. Die Wahl-Österreicherin gibt die Königstochter stürmisch temperamentvoll, mit pechschwarzer Lockenmähne, fauchend wie eine Diva. Die verinnerlichte Klage Anch’io dischiuso im zweiten Akt gerät top of Gesangskunst, exemplarisch konzentriert, voll dunkelrot glosender Leidenschaft, klangvoll im Piano, von sicher gefasstem, bestens kontrolliertem Ausschwingen der Melodie. Netrebkos Ton ist groß, immer noch wohltuend gerundet und klar, und mit ihm dominiert die Sopranistin spielend die Ensembles.

Schauer des Hörens vermitteln die saftig brodelnden, superb kontrollierten Brusttöne. Der höllenschweren Cabaletta Salgo già indes fehlen wenn nicht Furor, so doch Leichtigkeit virtuosen Furors. Nicht mein Geschmack ist Netrebkos schwimmende Melodielinie, was auch Folge der (typisch russisch) vermanschten Artikulation des Italienischen ist. Dennoch, Anna Netrebko ist, wie sie singt, wie sie spielt, was sie darstellt, jedes Kommen wert.

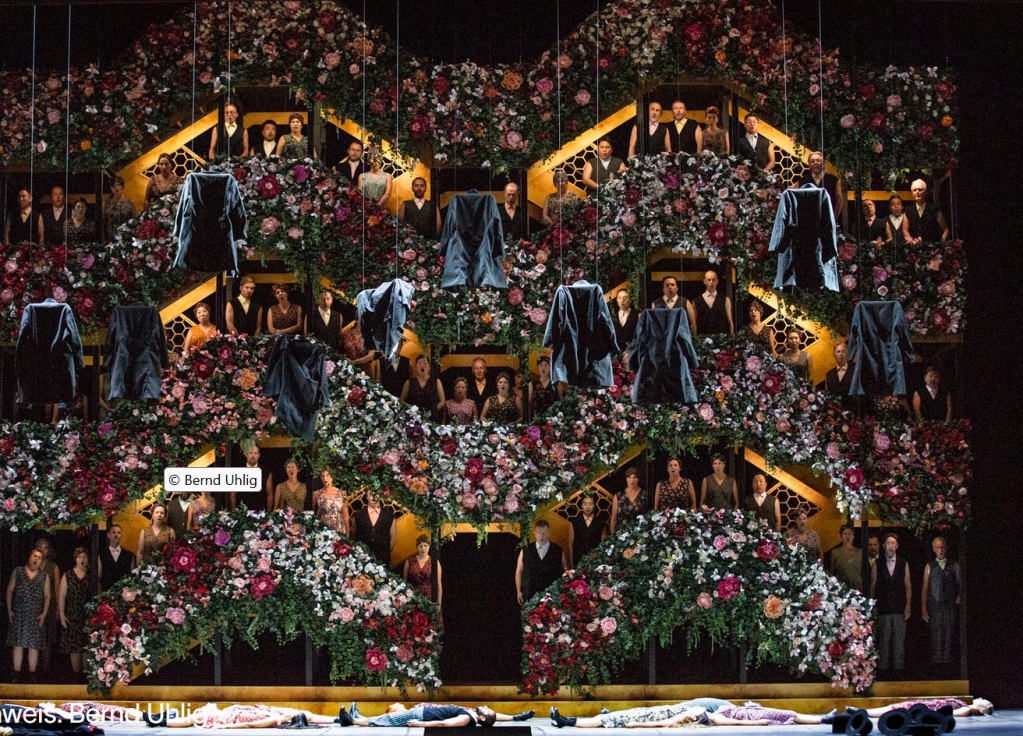

Die Inszenierung dazu liefert farbenfroh, verspielt und Regietheater-fern Emma Dante. Der Staatsopern-Nabucco ist schön anzuschauen, tut nicht weh – und hat doch unbestreitbare Meriten. Wenn nicht gerade eine Klagemauer bedrohlich aufragt, füllt die Bühne ein hohes, auf- und absteigendes Treppengerüst, das den schwarzen Raum nach hinten abschließt, dem Chor als statischer Aufstellplatz in einer Art eckigen Wellenformation dient und dem nach der Pause dekorativ Blumenschmuck entblüht (Bühne: Carmine Maringola).

Vanessa Sannino steckt das singende Personal in verhalten geschmackvolle Kostüme. So fächert Abigaille zur Thronusurpation den Rock pfauenartig zum spektakulären Glittergoldschild auf, tigert im Folgenden aber im schwarzen Rüschenkleid à la 1870er über die Bühne. Nabucco trägt schwarze Fantasie-Lederkluft mit Goldapplikation, während Fenena züchtig im weißen, hochgeschlossenen Kleid steckt. Die Juden tragen finsteres Schwarz und breitkrempige Filzhüte, die Jüdinnen bieder beblümte Hausfrauenkleider. Die Assyrer posen klamottig in weißen Sarastro-Kutten.

Extrem geschmacklos freilich zu Beginn die Choreo, wo Maskierte genüsslich Jüdinnen abschlachten. Aufrüttelndes Drama passiert sonst eher wenig, Personenregie-mäßig bleibt vieles Stückwerk. Hier Schreitreigen der Tanzstatistinnen (Choreographie: Manuela Lo Sicco), da tanzende Blumentöpfe, finstere Sturmhauben und gefuchtelte Pistolen, da steckt viel unfreiwilliger Opernhumor. Aber Leute, bei aller Kritik: Wie wohltuend ist allein schon der Videoverzicht. Hier geht’s um Gesang. Ich fühle mich drei Stunden lang, als säße ich in der Scala. Hat was.

Mit Gefühls-beglaubigender Baritonkraft ist der Nabucco des Luca Salsi unterwegs, freilich geht Salsi immer wieder der Temperament-Gaul durch, wo ein auf Deklamations-Linie achtendes Singen ratsam gewesen wäre, wie es Tézier und Piazzola Unter den Linden unlängst zeigten. Ivan Magrì interpretiert den Ismaele drängend tenoral, bleibt aber die lyrischen Feinheiten schuldig. Selten ist Marina Prudenskaja mit einer Belcantoarie zu erleben, heute haben wir es erlebt, Oh, dischiuso è il firmamento singt sie so tonlich präzise wie präsent, überdies belebt von einem die Charakterdarstellung vertiefenden Vibrato. Mika Kares vereint als Zaccaria priesterliche Stimmfülle und statischen Auftritt, der zuerst vorgesehene René Pape hätte sakrale Aura und Feinheit der Melodielinie vermutlich besser getroffen, die fordernden Spitzentöne indes weniger klangvoll. Überraschend die volle Stimme der Anna von Sonja Herranen.

Die jüdische Exil-Klage Flieg, Gedanke singt der Chor der Staatsoper verhalten, wie überhaupt die räumlich weit verteilte Aufstellung, die die Regie den Chorsängern aufzwingt, geschlossenes Chorsingen wenig fördert. Bertrand de Billy dirigiert, gemessen an vergangenen Barenboim-Premieren, einen durchschnittlichen, eckigen, kaum leidenschaftlichen Verdi, der nie recht Klang werden will.

Thielemann sitzt zuerst in der Bühnen-, dann in der Mittelloge.

Viele Buhs für eine Nabucco-Neuinszenierung, die sich im weiteren Repertoire-Betrieb als bestens brauchbar erweisen dürfte.

Weitere Nabucco-Kritiken: „Dunja Rajter in schwarzer Spitze“ (Manuel Brug), „Sopranolymp“ (Udo Badelt, kostenpflichtig), „In den Schatten“ (Volker Tarnow, kostenpflichtig)

Wann endlich werden die Damen und Herren Kritiker-innen realisieren: Barenboim ist Vergangenheit und Thieleman Gegenwart und Zukunft der Staatsoper Berlin. Na hoffentlich bald!!

LikeGefällt 1 Person

Hat er sich das vielleicht angesehn, um was für seinen ersten Verdi mit der Staatskapelle zu lernen ? Ich hätte da so ein paar Vorschläge, ernst oder weniger: Don Carlos. Das kann der Thielemann.

Rigoletto. Das kann er nicht. Traviata. Auch nicht. Macbeth Wiederaufnahme. Vielleicht.

Otello Neuinszenierung. Bei der letzten hat die „Italianita“ gefehlt. Also los, Chef!

Falstaff in 15 Jahren, auch eine Neuinszenierung, die nicht in Kreuzberg spielt.

LikeLike

Niveaulose Pseudo-Inszenierung ohne jeden tieferen Wert

LikeGefällt 1 Person

Unter Barenboim wär die Staatskapelle 1a gewesen! Schröder habe ich nie bisher in der Staatsoper gesehen. Ausgerechnet bei Netrebkos erstem Premierenauftritt nach Russlands Angriff kommt er.

LikeGefällt 1 Person

Ja, es hat sich langsam ausgewokt.

LikeLike

Wenn ich mir den Gesang von Anna Netrebko mir auf Tonträger anhöre oder bei Liveaufnahmen auf Videos, fällt mir immer wieder auf, dass sie leider nie in der Lage ist zum Kern der darzustellenden Person auf der Opernbühne vorzudringen. Ja, in die wahre Gefühlswelt einzutauchen. Alles wirkt auf mich eindimensional, nach Schema F. Dann überspielt sie diese Schwäche damit, dass sie das ganze mit grossen undefinierbaren Gesten und voller Stimme zu unterstreichen versucht und das für mein Empfinden deshalb die ganze Figur nicht auf mich glaubhaft wirkt. Ich werde auch nicht davon berührt und mit der Zeit geht mir der Gesang und ihr Spiel auf die Nerven.

Dann ihre Musikalität hat zu Wünschen übrig. Geht sie wirklich in die Musik auf und wird EINS mit dem Orchester? Dann die Wortverständlichkeit und in Verbindung damit deren Sinnhaftigkeit. Da fehlt mir Tiefe, Empathie, Einfühlungsfähigkeit, so dass die Musik und das Wort auf die gleiche Ebene geführt wird, grosse Kunst entsteht. Marlis Petersen, auch ein Sopran, natürlich nicht mit dem Fach der Netrebko zu vergleichen, ist mir aber hier ein ganz vorzügliches Beispiel, ja könnte für Frau Netrebko ein grosses Vorbild sein auch was, der Gesang in der Vielschichtigkeit, der von mir angesprochenen Verschmelzung der Musik und dem Wort und wahrhaften Schauspielkunst angeht.

Was ist positiv zu berichten? Ja, eine Kritik sollte ja nie einseitig sein! Die Stimme selbst hat einen Erkennungswert und hat schöne Augenblicke. Sie hat bestimmt sehr viel getan für die Oper und hat trotzdem viele Bewunderer ihrer Kunst erreicht und glücklich gemacht. Wie aus dem Umfeld zu erfahren ist, kommt sie gut mit ihren Kollegen und Kollegen aus, hat Humor, ja ist eine sehr sympathische Frau.

Wie schön wäre es, wenn sie das von mir Geschriebene einmal überdenken würde. Die Fähigkeit da grosse Fortschritte zu machen hat sie bestimmt.

LikeGefällt 1 Person

Netrebko hat Glück gehabt, daß sie in einer Zeit gross wurde, wo es wenig Konkurrenz im Sopranfach gab. Und wie Reich-Ranicki eimal sagte : bist du einmal berühmt, kannst du machen, was du willst (er drückte es drastischer aus).

Habe mal Domingo als Cavaradossi gesehen, und er war völlig indisponiert. Trotzdem schrien die Leute am Ende bravo, als hätten sie ein Wunder erlebt.

LikeLike

Money makes the world go round. Die letzten Karten für Domingo in der Elbphilharmonie kosteten 440 Euro oder mehr. Und nun singt er in Australien zusammen mit Carreras, für unbekannte Preise.

https://www.ardmediathek.de/video/hamburg-journal/superstar-placido-domingo-gibt-abschiedskonzert-in-hamburg/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS8yMDZmYTUxMC1lNTYyLTQ5NmMtYjhkNC00OTZmNTE2MjBjMDc

LikeGefällt 1 Person